令和7年6月25日

これまで17年ほどLGBTQ+の子ども・ユースをサポートする活動を続けてきて、多くのLGBTQ+の子どもたちと関わってきました。その中で、子どもたちの保護者や先生などの本人をサポートする大人たちをサポートすることもたくさんありました。

そして、LGBTQ+やそうかもしれない子どもと関わる際にサポートする大人によく起こりがちなことに気がつきました。

例えば、お子さんから性のあり方を打ち明けられたときや、お子さんの様子などから「もしかしてうちの子はLGBTQ+のどれか、いくつかなのではないか」と感じたときなどに、「いや、そんなはずはない。きっとちがう。だって…」と、それにあてはまらないと思える理由を無意識に探してあげつらい始めたり、どうしてそうなったのかという理由を考え始めたりするということがよくあります。

- 自分は男の子だと言っているけど、小さい時はスカート履いていたし、一時的にそう思っているだけなんじゃないか。

- 同性愛の人が出てくるドラマを見たから、自分もそうだと思い込んでいるだけなんじゃないか。

- xxxxという性のあり方の人の話を聞いたことがあるけど、この子はその人が言っていたこととは違うから、きっとxxxxという性のあり方ではないんだ。

LGBTQ+や、そうかもしれない子どもと関わる時に、その子の性のあり方は何か、どうしてそうなったのか、本当にそうなのかという考えが頭を巡ることはあるかもしれませんが、私はそのようなことを考える必要はないと考えています。

それは、性のあり方にどんな名前がついても、つかなくても、その子がその子らしく安心して過ごせることこそが大切なことだからです。

例えば、正真正銘のトランスジェンダーだった場合は、例外的にその人らしくいてもいいけれど、正真正銘のトランスジェンダーじゃない(かもしれない)なら、その人らしさよりも生まれた時につけられた性別らしくしなければならないということが、これまでの子ども支援の現場ではよく見られてきたように思います。しかしそうではなく、その人の性のあり方にどんな名前がついても、つかなくても、その人がただその人らしく心地よく安心して子ども時代を過ごせるように身近な大人がサポートをしていくことが、子どものその後の人生を支える礎になるのだと私は感じています。

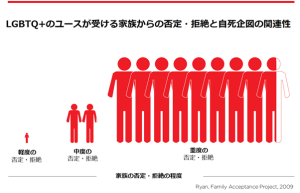

アメリカのFamily Acceptance ProjectがLGBTQ+ユース(21歳〜25歳)のおよそ200人を対象に実施した2009年の調査ではこのようなことがわかりました。

- LGBTQ+ユースが受ける家族からの否定・拒絶と自殺企図の関連性

Copyright © 2022 Proud Futures

この図は、LGBTQ+ユースが家族から受けたアイデンティティーに関する否定・拒絶と、LGBTQ+ユースが自死を図る(自殺企図)回数との関連を表しています。

ここでの「否定・拒絶」には、

- 子どもがLGBTQ+であることを予防しようとしたり変えさせようとしたりする。

- 「子どもがLGBTQ+であることは恥ずかしいことだ」とか、「そうであることにがっかりしている」などと子どもに言う。

- LGBTQ+であることに対して身体的な罰や精神的な罰を与える。

などが含まれます。

この調査の中で明らかになったのは、家族から中度の否定・拒絶を受けたLGBTQ+ユースは、軽度の否定・拒絶を受けたLGBTQ+ユースの2倍、家族から重度の否定・拒絶を受けたLGBTQ+ユースは、軽度の否定・拒絶を受けたLGBTQ+ユースの8倍以上、自殺を企図した経験が多かったということです。これは、家族の否定・拒絶を受けるということは、LGBTQ+ユースにとって大きな危険因子(リスクファクター)であるということが言えると同時に、家族からの否定・拒絶を受けないということは、LGBTQ+ユースの健康と発達を守ることにつながるということも表しています。

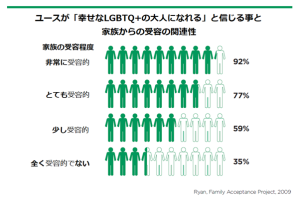

- LGBTQ+ユースが「自分は幸せな大人になれる」と信じられることと家族からの受容の関連性

Copyright © 2022 Proud Futures

この図は、LGBTQ+ユースが家族からそのアイデンティティーを受け入れられることと、LGBTQ+ユースが、自身が「幸せな大人になることができる」と信じられることとの関連性をあらわしています。

家族が全く受容的でない場合は全体の35%、少し受容的である場合は全体の59%のLGBTQ+ユースが「自分は幸せな大人になれる」と信じられるのに対し、家族がとても受容的な場合は全体の77%、そして非常に受容的である場合は全体の95%のLGBTQ+ユースが「自分は幸せな大人になることができる」と信じることができた、ということがこの調査からわかります。つまり、まわりの家族が受容的であることは、LGBTQ+の子どもやユースがポジティブな将来像をもつことができるために重要なことだと言えます。

性のあり方も含めた、まるごとのその子をありのまま受け止めてくれる大人がそばにいることは、LGBTQ+やそうかもしれない子ども・ユースの人生にとってかけがえのないことです。その子がその子らしく安心して過ごせているのか、誰かから嫌なことを言われていないかを見守り、本人が何かサポートを必要とした場合は本人と話し合いながらサポートをしていくことが大切です。

特にこれまでLGBTQ+の人たちのことを身近に感じた経験がない方の場合は、自分の子どもや、自分が関わる子どもがLGBTQ+のどれか、いくつかであるとか、そうであるかもしれないということを信じられないと感じたり、受け入れがたく感じたりすることがあるかもしれません。そのような場合も、性の多様性についての情報を得たり、九州レインボープライドなどのLGBTQ+に関するイベントに参加したり、専門家に相談したりすることをとおして、少しずつ自分の中の感覚がほぐれていき、その時々の子どものありのままを尊重できるようになっていけるのではないかと思います。