1.もし子どもがLGBTQ+だったら

令和7年4月21日

はじめまして。小野アンリです。私は福岡県出身で、大学生の頃からLGBTQ+の子どもやユース(青年・若者)のサポート、LGBTQ+の子どもたちにとっても安心して通える学校作りの活動に取り組んできました。

子どもの性のあり方が典型的なものとは異なっているのではないかと感じている保護者の方や、本人からそう伝えられた保護者の方にむけてこの記事を書いていきます。

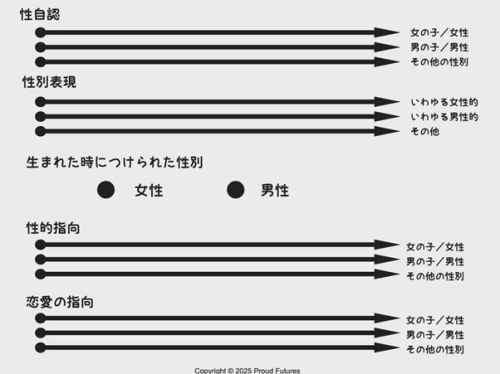

私自身はトランスジェンダーでノンバイナリーでパンセクシュアルでパンロマンティックです。(これらの言葉の意味がよくわからない方は、次回以降の記事で紹介するので今はあまりわからなくても大丈夫です。)

私は生まれた時に割り当てられた性別が女性で、そして女の子として生活しないといけないことがなんだかしっくりこない子どもでした。私が子どもだった25年ぐらい前、性の多様性に関する情報を得ることはとても難しく、自分のような人間が他にもいるのか、これからどうやって生きていったらいいのかがわからず、楽しいこともいっぱいあったけれど、不安や孤独もいっぱい抱えながら過ごしました。

典型的ではない性のあり方で生きるにはまだまだ大変なこともある世の中ではありますが、それでも現在私は幸せで充足した毎日を送っています。

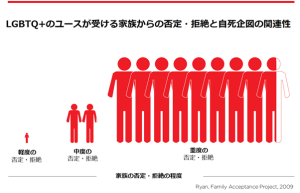

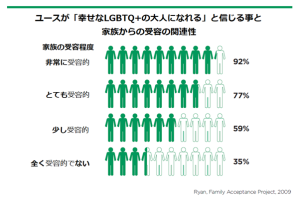

LGBTQ+や、そうかもしれないお子さんをもつ保護者の方に、まず知っていてほしいことがあります。それは、あなたからの受容とサポートは、お子さんにとってすごく重要なものだということです。

そんなことは当たり前だとわかっていて、もちろん子どもがどのような性のあり方であっても変わらず愛していてサポートしていこうと思っているという方もいらっしゃると思います。しかし、もしかしたら今すぐにお子さんの性のあり方を受容することは難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんし、お子さんのことを受け止めたいと思いながら、心のどこかで本人の思い違いで実は間違いであってほしいと思う方もいらっしゃるかもしれません。

今の日本の社会はLGBTQ+の人たちにとって生きやすいものとは言えません。自分の子どもがLGBTQ+のどれか、または、いくつかかもしれないという時、我が子は幸せに生きていけるのかと不安に思うかもしれません。

しかし、生きにくい社会だからこそ、身近な家族から性のあり方も含めてまるごとの自分らしさを受容され、必要な時にサポートを受けながら子ども時代を過ごせることは、生きづらい社会を生き抜いていく根源的な力を育むことにつながります。年齢に関わらず、人の性のあり方は変化していくこともありますが、都合よく変化させられるというものではありません。

たとえ今すぐに受容することはできなかったとしても、性の多様性について学びながら少しずつ感覚をほぐしていってみませんか?

LGBTQ+やそうかもしれないお子さんを受容しサポートしていくために必要なことを今後の記事でお伝えしていきます。

専門家に相談したり支援団体と繋がったりしたいという方のための情報を紹介します。

全国のLGBTQ+の10代〜20代の居場所/サービス

プライドハウス東京が運営するウェブページです。

「全国のLGBTQ+のための居場所やサービスを一覧にしたページです。LGBTQ+の子ども・ユースに特化した居場所/サービスはもちろん、年齢を問わないLGBTQ+向けの居場所/サービスも掲載しています。」

https://pridehouse.jp/legacy/youthservices/